【年齢別】子ども向け護身術:親が教える方法と教室の選び方

2025.04.28

子どもたちが不審者やいじめ、誘拐といった危険な状況に巻き込まれるニュースは令和になってもなお取り上げられています。

親として、何よりも大切な子どもの安全を守りたいと願うのは当然のことです。護身術は、万が一の事態に遭遇した際に、子ども自身が身を守るための有効な手段となります。

この記事では、年齢別の子ども向け護身術の具体的な方法、家庭で教える際のポイント、そして護身術教室の選び方まで、親御さんが知っておくべき情報を網羅的に解説します。

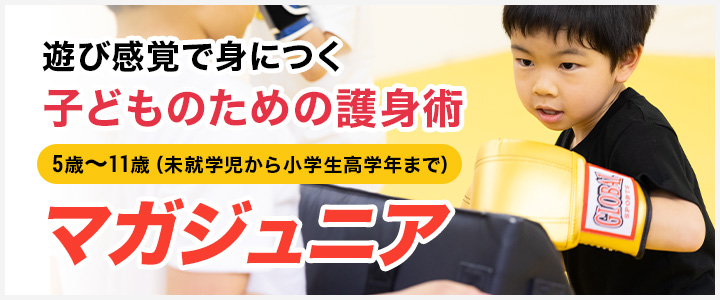

マガジムでは、5歳から17歳までの方向けの護身術クラスをご用意しております。

5歳から10歳までの未就学児から小学生(4年生まで)が対象のマガジュニア

11歳から17歳までのティーンが対象のマガユース

目次

なぜ今、子どもに護身術が必要なのか?

「まさかうちの子が…」そう思いたい気持ちは痛いほど理解できます。しかし、危険はいつ、どこに潜んでいるかわかりません。護身術を身につけることは、単に体を守る技術を習得するだけでなく、危険を予測し回避する能力や、自信と冷静さを育むことにも繋がります。

自己防衛意識の向上: 護身術を学ぶ過程で、危険な状況や人の存在に気づき、未然にトラブルを回避する意識が高まります。

- いじめ対策: 言葉によるいじめや、軽い接触によるいじめに対して、毅然とした態度で対応する自信を持つことができます。

- 緊急時の対応力: 万が一、不審者に声をかけられたり、追いかけられたりした際に、冷静に適切な行動を取るための訓練になります。

- 体力と精神力の向上: 護身術の練習を通して、体力や精神力が向上し、困難に立ち向かう力が養われます。

年齢別!子ども向け護身術の基本

子どもの発達段階に合わせて、無理なく、そして効果的な護身術を教えることが大切です。ここでは、年齢別の基本的な護身術を紹介します。

【未就学児向け(3歳~6歳)】まずは「逃げる」ことを最優先に

この年齢の子どもたちは、まだ力も判断力も発達段階です。そのため、複雑な技術を教えるよりも、「逃げる」ことを最優先に教えることが重要です。

- 大きな声で助けを呼ぶ練習: 「助けてー!」と、できるだけ大きな声で叫ぶ練習を遊びの中で取り入れましょう。

- 危険を感じたらすぐに逃げる練習: 知らない人に声をかけられたり、怖いと感じたりしたら、すぐに親や先生のいる場所へ逃げることを教えます。

- 親から離れないことの重要性: 人混みや見知らぬ場所では、必ず親の手を握っておくこと、勝手に走り出さないことを教えます。

- 簡単な体を使った逃げ方: 軽く手を振り払って逃げる、相手の足の間をすり抜けて逃げるなどの簡単な動作を教えます(遊びの中で)。

【小学生向け(7歳~12歳)】状況に応じた対応を学ぶ

小学生になると、ある程度力もつき、状況を理解する力も高まります。基本的な防御の姿勢や、簡単な反撃の方法を教え始めましょう。

- 「イヤ!」とはっきり言う練習: 嫌なことや怖いことをされたら、「イヤ!」と大きな声で相手に伝える練習をします。

- 防御の姿勢: 両手を顔の前に上げて身を守る姿勢、体を丸めて頭を守る姿勢などを教えます。

- 逃げるための動き: 後ろに下がりながら逃げる、物に隠れながら逃げるなどの方法を教えます。

- 簡単な反撃: 足を踏む、指で目を突く(遊びの中での注意喚起として教える)、大声で助けを呼ぶなどを教えます。ただし、過度な反撃は危険を招く可能性もあるため、「逃げるための手段」であることを強調します。

- 助けを求める練習: 信頼できる大人(親、先生、近所の人など)の名前を覚えさせ、助けを求める練習をします。

【中学生向け(13歳~15歳)】より実践的な護身術を習得する

中学生になると、体格も大人に近づき、より複雑な状況判断もできるようになります。護身術教室で専門的な指導を受けることも検討しましょう。

- 基本的な打撃・蹴り: 相手の急所(顔、お腹、スネなど)を狙った、効果的な打撃や蹴りの基本を学びます。

- 掴まれた際の対処法: 手首や腕を掴まれた際に、相手の力を利用して抜け出す方法を学びます。

- 組み付かれた際の対処法: 相手に抱きつかれたり、羽交い締めにされたりした際の対処法を学びます。

- 倒された際の対処法: 地面に倒された体勢から、身を守り、立ち上がる方法を学びます。

- 状況判断と逃げるタイミング: 危険な状況を素早く判断し、安全な場所に逃げるための判断力を養います。

家庭で教える護身術:親が心がけたいこと

家庭で護身術を教える際には、以下の点に注意しましょう。

- 遊びを取り入れる: 子どもが飽きないように、ゲームやごっこ遊びのような形で練習を取り入れましょう。

- 繰り返し練習する: 一度教えただけでは身につきません。日常生活の中で何度も繰り返し練習することが大切です。

- 頭ごなしに叱らない: うまくできなくても、決して頭ごなしに叱らず、根気強く教えましょう。

- 安全に配慮する: 練習場所は安全な場所を選び、怪我のないように注意しましょう。

- 「逃げる」ことを最優先に教える: どんな状況でも、まずは安全な場所に「逃げる」ことが最も重要であることを強調しましょう。

- 防犯ブザーの活用: 防犯ブザーを持たせ、いざという時に使えるように練習しておきましょう。

- 信頼できる大人との連携: 学校や地域の信頼できる大人たちと連携し、子どもたちの安全を見守る体制を作りましょう。

- 性教育と絡めた指導: 嫌な触られ方をされた際の対処法など、性教育と関連付けた指導も重要です。

護身術は「お守り」であり「自信」

護身術は、子どもたちが危険な状況から身を守るための大切な「お守り」となります。しかし、それ以上に、護身術を学ぶ過程で得られる自信や冷静さは、子どもたちが社会で生きていく上で大きな力となるでしょう。

家庭での練習と、必要に応じて専門的な指導を取り入れながら、大切な子どもたちを危険から守るための備えをしていきましょう。